引言

是書(shū)作者楊儒賓教授為華語(yǔ)世界資深優(yōu)異的儒學(xué)研究專(zhuān)家,如名所見(jiàn),《異議的意義:近世東亞的反理學(xué)思潮》論題涉及時(shí)空主要指向近世東亞,地域而外,就國(guó)史所歷朝代,跨越了宋、元、明、清前后千年的間距。這一期間,與因躋身官學(xué)而一直當(dāng)令的理學(xué)思潮發(fā)生爭(zhēng)議的儒家學(xué)派,書(shū)中各章均有涉及,至少包括了中國(guó)的“氣學(xué)”、日本的“古學(xué)”、韓國(guó)的“實(shí)學(xué)”。這些不同流派之間隔著相當(dāng)遙遠(yuǎn)的時(shí)空,卻針對(duì)共同的理念展開(kāi)對(duì)勘,伊藤仁齋與朱子與戴震的相互發(fā)明,羅欽順與貝原益軒的貌合神離,丁若鏞與阮元的共襄相偶論,葉適與荻生徂徠的齊贊皇極學(xué)……事實(shí)面相的豐富令是書(shū)的問(wèn)題意識(shí)與理論視域均顯得相當(dāng)深遠(yuǎn)、宏闊。這些遍布東亞地區(qū)、延綿千載上下、彼此之間經(jīng)常找不到相互影響的因子的異國(guó)度的儒者,關(guān)懷卻意外的接近:他們一概反對(duì)廣義的理學(xué)、也就是程朱理學(xué)與陸王心學(xué)。仿佛應(yīng)了小程子解讀《易經(jīng)》那句名言,“一不獨(dú)立,二則有文”,這種共同的焦點(diǎn)意識(shí)與理論意識(shí),源自何處?

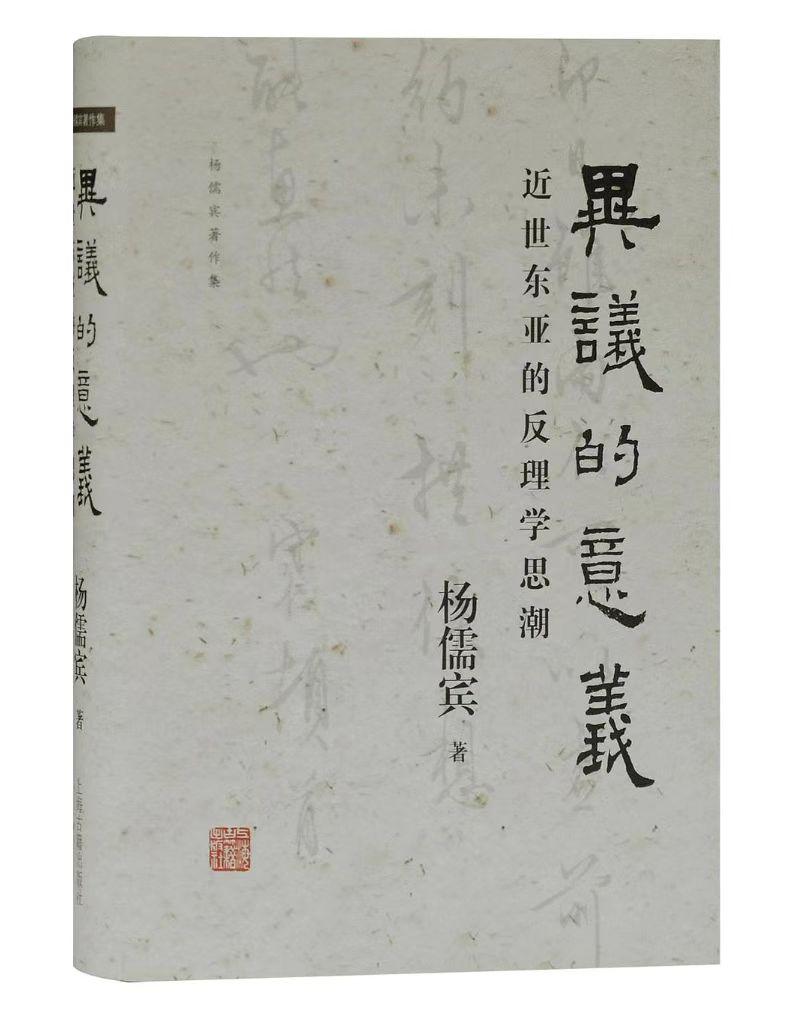

《異議的意義:近世東亞的反理學(xué)思潮》

反理學(xué)的思潮與理學(xué)并時(shí)而起,一路隨行,究其根本,他們的反對(duì),其實(shí)會(huì)指向一種影響東亞世界甚巨的思維模式:體用論。這一地區(qū)與這一時(shí)段固有的古典文獻(xiàn)本身的豐沛性與歧義性,又足以支撐起如上這種“兩面三道”的巨大爭(zhēng)議。“兩面三道”不是筆者的生造,而是這一異見(jiàn)的風(fēng)潮的實(shí)相:如果說(shuō)理學(xué)(含心學(xué))與反理學(xué)的勢(shì)不兩立構(gòu)成了現(xiàn)象的兩面,相偶論與制度論對(duì)體用論的兩面夾擊,則構(gòu)成了取徑的三道。

對(duì)于崇尚所謂古學(xué)的儒學(xué)學(xué)者陣營(yíng),宋明儒者特別是朱子的理學(xué)詮釋?zhuān)菍?duì)古典的精深還是對(duì)古典的篡改,這懷疑來(lái)得并不突兀,自朱子學(xué)誕生之初,其實(shí)就沒(méi)少過(guò)反對(duì)的聲音,1200年確實(shí)是有重要象征意義的年份。這一年朱熹(1130-1200)于政治迫害風(fēng)潮中安靜的在黃坑走完他的一生,至于如何被平反、被肯定、被國(guó)師化,包括走出國(guó)門(mén),遠(yuǎn)播日韓、北上蒙元,都是他的身后共業(yè),哀榮與自體無(wú)關(guān)。但近世東亞的精神世界就此成了理學(xué)的東亞,確是不爭(zhēng)的事實(shí),影響至今仍在發(fā)揮作用。

真正的儒家精神,是否只屬于佛教進(jìn)入中國(guó)之前的文化表現(xiàn)?這一提問(wèn),并非出自《異議的意義:近世東亞的反理學(xué)思潮》,甚至亦非作者有意識(shí)的主軸關(guān)懷,卻無(wú)形中建構(gòu)了本書(shū)得以挺立的廣闊的思想背景。那被近世東亞中、日、韓諸多學(xué)者不約而同抗言反對(duì)的理學(xué),不正是受了佛教太多影響么?盡管對(duì)于宋明理學(xué)諸子自身,他們的定位恰恰是“出入佛老,然后反歸六經(jīng)”。自李翱(772-841)作《復(fù)性書(shū)》以下,儒者承荷的心靈焦慮是顯而易見(jiàn)的。儒者不滿(mǎn)于漢末以來(lái)儒學(xué)被局限在人倫教化的“方內(nèi)”領(lǐng)域,靈魂之事卻全為二氏包辦。如何解碼儒學(xué)經(jīng)典中的“性命密碼”,被飽受佛道包圍的儒者視為義不容辭的天命所在。就此而言,理學(xué)的建立正是為了建立這樣一種自我證明的體系,令儒學(xué)在自足的安身立命方面敞開(kāi)精義。

但在反理學(xué)的陣營(yíng)看來(lái),理學(xué)家的一番作為,對(duì)佛學(xué)妥協(xié)太多,他們?nèi)绻皇腔烊肴鍖W(xué)隊(duì)伍的異端,也是被佛教誤導(dǎo)了方向,和對(duì)手過(guò)招拆招日久,嚴(yán)重被對(duì)手的武功污染,帶上了太多對(duì)手的痕跡,最后竟然迷失了自家的本來(lái)面目了。

那么,以朱子為代表的理學(xué),到底提供或發(fā)明了哪些此前不曾明朗、以至于此后經(jīng)常被認(rèn)為竊比佛老的儒學(xué)性格呢?義理的依據(jù),確確實(shí)實(shí)是落實(shí)到了世界觀與人性論這樣最根本的問(wèn)題了,例如至少包括了如下幾點(diǎn):一,性具萬(wàn)理、人性本善的超越意;二,天理落于氣質(zhì)的現(xiàn)實(shí)意;三,學(xué)者通過(guò)主敬、窮理等路徑以求“復(fù)性”的修養(yǎng)意(工夫論)。在這一“無(wú)限性的主體觀”的設(shè)計(jì)之下,整體的儒學(xué)世界被徹底撼動(dòng)了,例如圣人的典范由堯、舜、周、孔滑向孔、孟、顏、曾,“圣經(jīng)”的范本由《五經(jīng)》滑向《四書(shū)》。更關(guān)鍵的面相則是,自此以后,儒學(xué)的最高理想,“第一等的事業(yè)”變成了復(fù)性的事業(yè)。雖然同時(shí)并不廢棄文化與人倫,但從明體達(dá)用的視角看來(lái),“道不窮源”“落在氣邊”的判教卻未免壓了文化與人倫一頭地。自此以后,經(jīng)驗(yàn)的人性之外更深層的本性是否存有?任何的日常事件到底只是日常事件還是本體的外在顯像?成為歷代哲人不斷爭(zhēng)執(zhí)的話(huà)題。在理學(xué)學(xué)者看來(lái),這當(dāng)然應(yīng)該屬于發(fā)露孤明、撥云見(jiàn)日,將此前埋藏于文獻(xiàn)深處的真意發(fā)揮出來(lái)。但設(shè)若學(xué)者首先即不能接受以朱子學(xué)為代表的理學(xué)強(qiáng)力建構(gòu)起來(lái)的世界觀,則這一“潔凈空闊的理世界”便隨時(shí)面臨被拆翻的命運(yùn)。理學(xué)既可能是對(duì)潛存義理的朗顯,也可能只是對(duì)儒學(xué)精神的扭曲,偏離了正宗的軌道。而在后世佛子看來(lái),這一舉措?yún)s又成了“入室盜法”。理學(xué)在近世東亞如日中天的同時(shí),也往往都被兩頭為難。

反理學(xué)的儒者的處境和對(duì)手類(lèi)似,如果要完成預(yù)期的反對(duì)任務(wù),同樣需要對(duì)儒學(xué)的主體論與形上學(xué)重新清理一番。定位為“古學(xué)”無(wú)疑是個(gè)很好的策略--日本儒者如伊藤仁齋(1627-1705)或荻生徂徠(1666-1728),確實(shí)也就是這么干的。追求經(jīng)典的原始義的號(hào)召會(huì)顯得很有說(shuō)服力和號(hào)召力。而且如此之“古”顯然不盡是時(shí)間意,更是價(jià)值意,依然暗含了對(duì)當(dāng)下境的批判與對(duì)理想境的認(rèn)定。將佛教進(jìn)入中國(guó)這一節(jié)點(diǎn)作為臨界點(diǎn)是常被使用的手段,佛教進(jìn)入中國(guó)之前的原始儒家才應(yīng)該被視為真正的儒家,反理學(xué)的儒者無(wú)一例外都是站在他們認(rèn)為的“真儒”的立場(chǎng)上發(fā)言的。

楊儒賓教授經(jīng)由“異議的意義”建構(gòu)起來(lái)的近世東亞的反理學(xué)圖景,特為精微之處,乃在:不僅凸顯了相偶論對(duì)體用論的出擊,更昭示了相偶論與體用論的一脈相承、相反相成;不僅凸顯了氣學(xué)對(duì)理學(xué)(含心學(xué))的撼動(dòng),更昭示了氣學(xué)中的先天型與后天型之名同實(shí)異、南轅北轍。

楊儒賓,臺(tái)灣大學(xué)中國(guó)文學(xué)博士,清華大學(xué)(新竹)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系教授。著有《儒家身體觀》《異議的意義:近世東亞的反理學(xué)思潮》《從<五經(jīng)>到<新五經(jīng)>》《儒門(mén)內(nèi)的莊子》等。譯有《東洋冥想的心理學(xué):從易經(jīng)到禪》《孔子的樂(lè)論》《冥契主義與哲學(xué)》《宇宙與歷史:永恒回歸的神話(huà)》等。

一 體用論與相偶論

在廣義的理學(xué)內(nèi)部,朱熹生前即有不少論辯對(duì)手,例如鵝湖之會(huì)的“朱陸之爭(zhēng)”,身后也有不少專(zhuān)事造反的儒門(mén)后勁,例如王陽(yáng)明的格物不成而向內(nèi)倒戈。但因?yàn)閷?duì)于體用論這一思維方式的一致性,心學(xué)儒者與狹義的理學(xué)儒者之間的分歧,主要只是對(duì)于如何“明體達(dá)用”的方式(工夫論)的不同,當(dāng)然其中也包含了對(duì)體與用的具體關(guān)系的理解的不同,二者互相決定。

中國(guó)哲學(xué)概念中那些成系列的統(tǒng)一與雜多的對(duì)待名相,例如理-事、道-器、無(wú)-有、空-有、真-俗……名相雖多,結(jié)構(gòu)相似,同屬于“統(tǒng)一與雜多”結(jié)構(gòu)群的一種開(kāi)顯。盡管成形的時(shí)間有所不同,這種結(jié)構(gòu)性的相似性如此密集現(xiàn)世,就是體用論這一思維模式的豐碩成果。“體用”之名首出《易經(jīng)》,之后經(jīng)由大乘佛教、重玄道教尤其宋代理學(xué)數(shù)管齊下之后發(fā)揚(yáng)光大,幾乎照亮了后此東方文明史上所有的“雜多”問(wèn)題。在體用論的觀照下,現(xiàn)實(shí)的世界底層被認(rèn)為有一根源性的統(tǒng)一原理,此統(tǒng)一的原理分散于現(xiàn)實(shí)世界的雜多的面相當(dāng)中。萬(wàn)物的構(gòu)成無(wú)不體現(xiàn)為統(tǒng)一與雜多的組合。

宋代理學(xué)的崛起之所以影響深遠(yuǎn),乃為唐末五代十國(guó)之亂的創(chuàng)深痛巨,刺激一代儒者奮發(fā)圖強(qiáng),北宋士大夫文集中最常出現(xiàn)的基調(diào),就是對(duì)于這一時(shí)期人倫蕩然、禮崩樂(lè)壞的強(qiáng)烈反感。不僅政治社會(huì)秩序崩盤(pán),似乎人間一切秩序都走了樣,甚至連文字的表現(xiàn)都不對(duì)了。宋儒經(jīng)過(guò)一番清算,得出結(jié)論,世界的秩序全盤(pán)錯(cuò)亂乃是佛老介入人間的秩序所致。而一旦關(guān)心的層面到達(dá)一切秩序、亦即一切法的層面時(shí),議題性質(zhì)會(huì)自然由經(jīng)驗(yàn)的變?yōu)槌?yàn)的。“天道性命”訴求于此躍上文化舞臺(tái),可以說(shuō)本身就是文化問(wèn)題的激發(fā)而至。重新建立儒家性命之學(xué),成了理學(xué)家主要的共同的關(guān)懷。

無(wú)論基于佛道挑戰(zhàn)還是其他原因,宋代理學(xué)均在渴望給人的主體及世界存在一個(gè)穩(wěn)定而有規(guī)范性的基礎(chǔ)。與漢唐儒家基于氣化宇宙論與氣化人性論的建構(gòu)不同,雖然同樣一并關(guān)懷形上與文化領(lǐng)域,宋代理學(xué)卻轉(zhuǎn)換了形上關(guān)懷的理論基礎(chǔ)。一心要和佛老擅長(zhǎng)的心性形上學(xué)爭(zhēng)奪天下的理學(xué)家認(rèn)為,前儒素樸的自然主義經(jīng)解未能脫落桶底,儒學(xué)修養(yǎng)論變成了以自我本性的體認(rèn)作為最高目的。雖然倫理與文化的層面并未廢置,卻被認(rèn)為要呈現(xiàn)出厚度,儒者在此世的奮斗一舉變成承體起用的立體的事業(yè)。宋明儒學(xué)的主流,無(wú)論周、張、二程、朱、陸、陳、王,他們具體的學(xué)說(shuō)立論并非沒(méi)有分歧、甚至有很大的分歧,卻毫無(wú)例外的共享著這樣的宇宙論與人性論:全體大用的世界觀,逆覺(jué)復(fù)性的超越型人格,以及天道性命相貫通。這里有“無(wú)極而太極”的本體論,也有主敬-主靜的工夫論。

某種程度,筆者本人其實(shí)也算是這一世界觀的信奉者,筆者并不懷疑“天道性命相貫通”的命題有體驗(yàn)的依據(jù)。但這類(lèi)高明悠遠(yuǎn)的立論,對(duì)于經(jīng)過(guò)各種現(xiàn)代性運(yùn)動(dòng)洗刷幾過(guò)的今人,尤其沒(méi)有相當(dāng)?shù)乃枷胧酚?xùn)練者,并不見(jiàn)得容易進(jìn)入。道如何具體的落在人倫日用之間?如果有另外一種介入路向,即通過(guò)氣化的、交感的主體來(lái)建構(gòu)一種倫際的倫理學(xué),未必見(jiàn)得就更沒(méi)有現(xiàn)實(shí)的、經(jīng)驗(yàn)的意義。這其實(shí)也是近世東亞拒絕接受體用論思維模式的儒者最常采用的策略:追求從當(dāng)下的道德意識(shí)出發(fā),更重視或只凸顯現(xiàn)實(shí)的純粹的經(jīng)驗(yàn)--但“經(jīng)驗(yàn)”實(shí)在是與“自然”一樣難以篤定的表詮:對(duì)于不同的生命狀態(tài),此之以為超驗(yàn)的,卻可能是彼之已經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的。

相偶論在國(guó)史上最鮮明的論述,當(dāng)屬學(xué)官兩亨的清人阮元(1764-1849)的相關(guān)言論。幾乎同時(shí)的韓國(guó)的丁若鏞(茶山,1762-1836)則是異域一支勁旅。相偶論對(duì)儒家道德當(dāng)建立于倫理關(guān)系之上、亦即建立于人與人之間一種合宜的行為模式之上的強(qiáng)調(diào),在被理學(xué)主控了五百余年的思想界,可謂令人耳目一新、甚至震耳發(fā)聵。“相人偶”本是漢代俗語(yǔ),清儒的這次回歸漢學(xué)難得的超逾了語(yǔ)言學(xué)。在相偶論的視域當(dāng)中,阮元重解“仁”說(shuō),認(rèn)為如果離開(kāi)人與人之間談道德,不管其學(xué)下沉到心性深處、還是超越到形上理境,都無(wú)德可言。某種程度,這與整體清代學(xué)術(shù)重所謂“實(shí)學(xué)”,是有一體兩面之功的,甚至竟也帶上了些樸素的近代風(fēng)味,例如相偶論對(duì)于經(jīng)驗(yàn)性、分殊性的重視,對(duì)于普遍性的拒絕。我們不難從諸多西方思想家例如列維納斯(1906-1995)的“他者”理論那里感受到某種相契。仁是需要在人間落實(shí)的。如何經(jīng)由感通之力,匯通人我、物我,視角輪轉(zhuǎn),主體實(shí)現(xiàn)“脫己”(ecstasy),與他者時(shí)相互動(dòng),這一思路本身,即含納了一種絜矩的成效。楊儒賓教授在另外的研究中,甚至認(rèn)為:

18世紀(jì)相偶論的主張常被放在反理學(xué)的脈絡(luò)下定位,但此說(shuō)的價(jià)值可以提得更高,它可以放在生活世界的倫理意識(shí)立論,也可從理學(xué)的“一故神、兩故化”或“太極-陰陽(yáng)的詭譎同一”之說(shuō)導(dǎo)出,《易經(jīng)》可視為總教教門(mén)。(《情歸何處:晚明情性思想的解讀》)

只是,近世東亞這一波相偶論學(xué)者,對(duì)于心性深處與超越理境的嚴(yán)厲拒絕,確實(shí)沒(méi)有多少道理。相偶論的人性只保留了氣化的有限的人性、拒絕了超越的無(wú)限的人性,直接反對(duì)理學(xué)傳統(tǒng)中將“義理之性”與“氣質(zhì)之性”對(duì)分,認(rèn)為這些都是儒學(xué)價(jià)值結(jié)構(gòu)中的違章建筑、冒牌佛老。雖然相偶論學(xué)者也并非不講究主體的轉(zhuǎn)化、成德的路徑,但這轉(zhuǎn)化是就氣質(zhì)而行美化、強(qiáng)化、知識(shí)化,是“文”的學(xué)問(wèn),一般不存在臨門(mén)一腳的質(zhì)變的意識(shí)飛躍乃至超意識(shí)存在。這在體用論學(xué)者看來(lái)不僅過(guò)于浮淺、而且又把世界從立體拉回了扁平。相偶論學(xué)者一般都對(duì)形上學(xué)深懷憂(yōu)慮,擔(dān)心儒者在追求形上真實(shí)的路上忘掉對(duì)人倫道德最基本的關(guān)懷。但假如中國(guó)體驗(yàn)哲學(xué)并不存在后物理學(xué)意義的meta-physics,而更多指向meta-psychophysiology,形下與形上乃是通過(guò)氣化主體在一氣連綿中展開(kāi)、以完成對(duì)“形氣主體”的轉(zhuǎn)化,則“相偶”沒(méi)有理由不上通“本體”。

如果只是單純意識(shí)形態(tài)化的儒學(xué),包括理學(xué),那確實(shí)是不會(huì)有生命力的。道德需要真實(shí)有效的生命轉(zhuǎn)化。百余年來(lái)流行至今的“吃人的禮教”之類(lèi)說(shuō)辭,固然因?yàn)榻?jīng)學(xué)斷滅之后幾代國(guó)人再也進(jìn)不去傳統(tǒng)的世界觀與人性論,但也不可能完全是捕風(fēng)捉影、憑空捏造:先于阮元的戴震(1724-1777)的“以理殺人”說(shuō)已著其先鞭。彼時(shí)儒學(xué)的現(xiàn)實(shí)的表現(xiàn),恐怕還是出了不少問(wèn)題。如果把清學(xué)、特別是主要以語(yǔ)言學(xué)的方式回歸“漢學(xué)”的清學(xué),視為古典的全貌與正宗,毋寧是走板荒腔的古典--新文化運(yùn)動(dòng)一代聞人反抗的,未嘗不包括這個(gè)非驢非馬的東西。人倫之際、乃至天人之際的合理如實(shí)的關(guān)系,都需要通過(guò)有效的真實(shí)的溝通,才能成為現(xiàn)實(shí)的可能。不斷氣化生成的相偶主體不僅要與天道義理共振、同時(shí)也必然與社會(huì)規(guī)范、風(fēng)俗傳統(tǒng)共振,如此形成的人際、人類(lèi)社會(huì),才可能具有尋求多元、平視他者的當(dāng)代性的合理因子,才可能是如實(shí)緊密相依的共同體,而非勉為其難的道德捆綁、言不由衷的規(guī)范要求。相偶既然意味著倫理的關(guān)鍵乃在對(duì)偶的雙方身上,是在包含雙方在內(nèi)的場(chǎng)域中發(fā)生,相偶也就一定意味著全方位的感通。儒家從周公、孔子以下,都堅(jiān)持對(duì)倫理世界與文化世界的肯定,即使理學(xué)范圍內(nèi)亦概莫能外。這里不僅有詩(shī)書(shū)禮樂(lè)、孔孟之言作為經(jīng)典的保障。如果良知總是要在人倫之間展開(kāi),如果《易經(jīng)》所言乾坤并建、雙元同一之說(shuō)具有存有論的優(yōu)先性,有一必有對(duì),無(wú)獨(dú)必有對(duì),則相偶論特重人的氣性、特重人際間道德情感的優(yōu)先性就非常值得重視。這樣的新詮六經(jīng)、重解圣人,毋寧可以視為是對(duì)儒家倫理極大的肯定。倫理的活化與價(jià)值的擴(kuò)充為每個(gè)具體時(shí)代、具體時(shí)空所必須,相偶論的交互性決定了其本身一定處于不斷的氣化生成之中,對(duì)于追求“扣其兩端而擇其中”而不要流于“執(zhí)一”固理的木強(qiáng)僵硬,實(shí)有天然生動(dòng)的警戒作用與治愈功能。當(dāng)然同時(shí)必須高度警惕的是,如果一味沉湎而執(zhí)情,反而一定會(huì)堵塞可以感通的管道,使得相偶成為不可能。如果一味流于情識(shí)的熾熱至極,反而一定會(huì)燒毀期待于偶合中成全人格的初衷與目標(biāo)。

相偶論容易給人留下現(xiàn)象學(xué)的印象,但相偶的層次有深有淺,理想的相偶仍然有待工夫的證成。對(duì)偶性與絕對(duì)性、人情性與超越性、乃至倫理性與道德性,在氣化生成、陰陽(yáng)互動(dòng)的格局之下,完全沒(méi)有可能是孤陰孤陽(yáng)、勢(shì)不兩立。和楊著中的結(jié)論類(lèi)似,筆者也相信相偶論是必要的,這很可能是一種典型的漸教法門(mén),而且和體用論之間更不是無(wú)法兼容的。某種程度,能明體達(dá)用之人,即是最適合相偶之人,反之亦然。以相偶性為基點(diǎn),同樣可以經(jīng)由逆覺(jué)返證,最終契會(huì)那一切未嘗分化而又創(chuàng)生不已的始源之處。體用論可以是相偶論的完成,相偶論可以是體用論的基礎(chǔ)。這是不脫相偶的體用,照見(jiàn)體用的相偶。真正的體征悟覺(jué)者也恰恰不會(huì)遁世逃避,天下一家的倫理情感不是無(wú)中生有、不是將無(wú)做用,而是冥契一體同流之后的不容自已。就此而言,任何體用的如實(shí)開(kāi)顯必然是相偶的,任何相偶的深層回溯也必然是體用的。讓體用和相偶成為有情世界的十字打開(kāi)的彼此支撐,可能是一種更允當(dāng)更契機(jī)的選擇。“即陰陽(yáng)證太極”,本體總是以對(duì)偶的方式呈現(xiàn)出來(lái),但本體在對(duì)偶中依然維持其自身的超越性。無(wú)論儒學(xué)還是理學(xué),其高階力道,都必然是解行并進(jìn)的。陸王并非程朱的對(duì)反,更是程朱的完成。真正的道德在于人間性,亦在于超越性,兩者相輔相成,而非勢(shì)不兩立。真正的相偶論,或者說(shuō)完成的相偶論,其倫際并非止于人際、同時(shí)必然朝向天人之際。橫攝與縱觀十字打開(kāi)。在實(shí)際存在的秩序中,本體從來(lái)沒(méi)有超越陰陽(yáng)對(duì)偶,始終都是太極在陰陽(yáng)中、本體在對(duì)偶中,“兩不立則一不可見(jiàn),一不可見(jiàn)則兩之用息”(張載《正蒙·太和》),這種即體即用的體用觀,日后即被熊十力視為中國(guó)本有而非受佛道影響的體用論。

相偶論雖然與體用論立論的基礎(chǔ)看似相差很遠(yuǎn),如果換一角度,它們之間的距離實(shí)際又很近,它們同屬于主體哲學(xué)。一種交感、互滲的主體,為傳統(tǒng)中國(guó)的道德哲學(xué)共同必須。理學(xué)家與反理學(xué)的儒者顯然分屬兩種不同的知識(shí)類(lèi)型,后者雖然尚有意識(shí)哲學(xué)的意涵,卻并不隸屬“心學(xué)”。但這兩種類(lèi)型并非是絕對(duì)斷裂的。能夠鏈接他們成為一種上升的不同階段的,乃是氣化主體。

二 氣化論與制度論

氣化論是先秦至于漢唐宇宙論與人性論的大宗。宋代理學(xué)家中,張載最為重氣,因此也有天地之性與氣質(zhì)之性對(duì)分的表法。但最為特出的理氣論,仍然是朱熹提出的。相較于理學(xué)、心學(xué)的提法,氣學(xué)的系譜圖像顯得更為模糊,直到晚近,相關(guān)研究才傾向于更精細(xì)的區(qū)分,例如劉又銘先生的“本色氣論派”與“神圣氣論派”、馬淵昌也先生的“理學(xué)的氣論”“心學(xué)的氣論”“氣學(xué)的氣論”等。楊著是書(shū)中則將其區(qū)分為先天型氣學(xué)與后天型氣學(xué),用來(lái)指稱(chēng)超越型氣學(xué)與經(jīng)驗(yàn)型(自然義)氣學(xué)。

因?yàn)闅饣桑攀沟皿w用論和相偶論成為可能,也使得體用論和相偶論的鏈接成為可能。雖然前者氣化生成的方向更強(qiáng)調(diào)縱貫,后者氣化生成的方面更強(qiáng)調(diào)橫攝,而且因此使得同樣強(qiáng)調(diào)氣化生成的儒家學(xué)派再次割裂為二。楊著勾勒兩種氣學(xué),先天型氣學(xué)以張載、劉宗周、羅欽順為代表,他們無(wú)不同屬理學(xué)隊(duì)伍中的重鎮(zhèn),卻以氣化精微,調(diào)整并彌補(bǔ)了朱子學(xué)說(shuō)中理氣二分的不足;后天型氣學(xué)以王廷相、吳廷翰、高拱、陳確、顏元、戴震等人為代表,這支隊(duì)伍盡管并非都有明確的相偶論認(rèn)識(shí),但他們對(duì)于有限人性論的認(rèn)肯,倒是一致的。因此可以說(shuō),先天型氣學(xué)仍是理學(xué)內(nèi)部的精進(jìn)版,后天型氣學(xué),才真正是反理學(xué)的立場(chǎng)。檢測(cè)氣學(xué)屬于先天型還是后天型,觀其所持人性論為無(wú)限的還是有限的即可,就工夫論而言,則是是否支持“復(fù)性”說(shuō)。先天型氣學(xué)雖然也重物重氣,卻不是如后天型氣學(xué)那樣自然主義的用法,在先天氣化的關(guān)照之下,“物”皆為道之體現(xiàn),“氣”皆為道之流行。

一旦涉及到氣化的主體,就不可能不關(guān)涉到氣化的宇宙。理學(xué)氣化論(本體宇宙論)與漢唐氣化論(氣化宇宙論)最大的區(qū)別,仍在前者對(duì)于“第三極”(此即周敦頤《太極圖說(shuō)》對(duì)“無(wú)極而太極”的強(qiáng)調(diào))的挺立或朗顯,外化內(nèi)不化、內(nèi)即化即不化,其本質(zhì),仍是體用論的,故也是理學(xué)的。理學(xué)家隊(duì)伍中精研氣學(xué)者不少,他們通過(guò)氣化學(xué)說(shuō)建構(gòu)更合理的體用關(guān)系,卻絕不反對(duì)體用論,因此和那支反理學(xué)的氣學(xué)隊(duì)伍觀點(diǎn)相差甚遠(yuǎn)。因?yàn)槲ㄎ镎摰牧餍信c標(biāo)簽,這兩支氣學(xué)隊(duì)伍的區(qū)別目前仍并不十分為學(xué)界所明朗,往往被粗疏的混為一談。其間最好的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),大抵就是工夫論:隸屬理學(xué)的先天型氣學(xué)均承認(rèn)靜坐是極好的輔助“通關(guān)”手段,反理學(xué)的后天型氣學(xué)則毫無(wú)例外,聽(tīng)到“主靜”就極無(wú)好感。對(duì)于先天型氣學(xué),逆覺(jué)復(fù)性足以加深、加大道德實(shí)踐的動(dòng)能;對(duì)于后天型氣學(xué),這種強(qiáng)挽分殊性的工夫卻只能導(dǎo)致意識(shí)虛無(wú)化。朱子“半日讀書(shū),半日靜坐”的不二法門(mén)至此成了萬(wàn)箭穿心的靶的。后天型氣學(xué)重視的是才氣學(xué)習(xí),拒絕了先天型氣學(xué)的超越境的普遍性,而在主張通過(guò)氣質(zhì)之性的社會(huì)性擴(kuò)充、體現(xiàn)經(jīng)典或文化傳統(tǒng)所賦予的統(tǒng)一價(jià)值的過(guò)程中,邁向了另外一種設(shè)想中的“整體性”。根本處言之,這是一種自然主義人性論的回歸。后天型氣學(xué)強(qiáng)烈地堅(jiān)持:人性真正的內(nèi)涵,只能是血?dú)庑闹翘斓刂裕蝗诵园l(fā)展要向前、而非逆返,是積累、而非遮撥,是氣性的強(qiáng)化,而非異質(zhì)的轉(zhuǎn)化;人性應(yīng)該是社會(huì)性的全體化,而非超越性的一體化。先天型氣學(xué)與后天型氣學(xué)雖然都有對(duì)整全性的追求,但前者主張縱貫面(體用)的萬(wàn)物一體,后者主張水平面(橫攝)的萬(wàn)物一體。后天型氣學(xué)的出現(xiàn)當(dāng)然并非毫無(wú)意義,其理路自此一說(shuō),也豐富了儒學(xué)的內(nèi)涵,但與先天性氣學(xué)之間,要嚴(yán)加區(qū)分,二者離則雙美、合則兩傷。

反理學(xué)學(xué)者往往留給人關(guān)心人道、忽視天道的印象,但并不因此均成為制度論者。反理學(xué)的制度論者另有其人,這支鐵騎即被稱(chēng)為制度論的儒學(xué)。與這隊(duì)人馬相較,體用論儒學(xué)與相偶論儒學(xué)確實(shí)應(yīng)該屬于主體哲學(xué)的同一陣營(yíng)。但如果從更注重橫攝的現(xiàn)實(shí)的人際關(guān)系入手,也可以說(shuō),制度論儒學(xué)與相偶論儒學(xué)則共享了一套武器,均強(qiáng)調(diào)應(yīng)以經(jīng)驗(yàn)入手,反對(duì)體用論儒學(xué)的超驗(yàn)性格。最早一波反理學(xué)的聲浪,例如宋代的永嘉學(xué)派,便屬于這一制度論陣營(yíng)。楊著中沒(méi)有專(zhuān)章展開(kāi)的清人凌廷堪(1757-1809),也大體可以納入。

葉適(1150-1223)的生命周期跨越兩宋,是永嘉學(xué)派的杰出代表,觀其生平起止(北宋亡于1127年),即不免令后人起悲愴之感,永嘉學(xué)派“其學(xué)主禮樂(lè)制度,以求見(jiàn)之事功”(《宋元學(xué)案·艮齋學(xué)案》)的倡言,寧為無(wú)故哉?制度論儒學(xué)也反理學(xué)、反天道性命之說(shuō),但反的理由卻不同于相偶論儒學(xué)。一般而言,制度論儒者同樣喜歡自稱(chēng)返歸六經(jīng)而非論孟,他們往往認(rèn)為子思、孟子之學(xué)對(duì)先王之道的引申過(guò)多、過(guò)猶不及。“致虛意多,實(shí)力少”是學(xué)宗思、孟的理學(xué)家的共罪(葉適《習(xí)學(xué)記言序目》),在這派學(xué)者看來(lái),儒家之道只能是人文世界的概念、是建立在禮樂(lè)制度上的規(guī)范系統(tǒng),不能是心性論的語(yǔ)匯,更不能是形上學(xué)的語(yǔ)匯。他們對(duì)人性的信心往往不大,或者也對(duì)人性的論證沒(méi)有興趣。在主體的構(gòu)造上,禮的秩序性?xún)?yōu)先于氣的感通性。他們大抵也會(huì)抵觸性善論,而對(duì)荀子更有好感。

像理學(xué)的建構(gòu)那樣,一旦將問(wèn)題踏入宇宙論、人性論與價(jià)值觀的領(lǐng)地,就難免于要在人的地步冒犯“超越”(超人)的世界,如此杳渺玄虛之言,何以服人服眾呢?葉適就認(rèn)定,人的本質(zhì)就是禮樂(lè)人,也可以說(shuō)就是政治人,沒(méi)有“天道性命相貫通”的縱貫型人格、只有“禮樂(lè)性命相融通”的橫攝性人格。和相偶論類(lèi)似,這種制度論的人性論與價(jià)值觀,與其說(shuō)是在復(fù)古,不如說(shuō),反而頗有近代意義:其所關(guān)懷的人,是在現(xiàn)實(shí)的制度中如何各得其所的社會(huì)人或政治人。這樣的人格是建立在生物性-歷史性-社會(huì)性基礎(chǔ)上的人格,必然強(qiáng)調(diào)分殊性、而非普遍性。在這類(lèi)學(xué)者看來(lái),只有如此,方能使得儒道與佛道各就各位、各回老家--方能讓儒學(xué)回歸原初的儒學(xué)。

需要說(shuō)明,制度論儒學(xué)和制度儒學(xué)并非一事。因?yàn)閷?duì)于主體論儒學(xué),無(wú)論心性論儒學(xué)還是相偶論儒學(xué),其實(shí)都不可能拒絕政治,儒學(xué)的根本性格原本就是人間性的,可以說(shuō)任何儒學(xué)都是制度儒學(xué),區(qū)別只在制度的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)例如宇宙論與人性論的安排有所不同。因此,制度論哲學(xué)并非一般意義上的制度儒學(xué),制度論儒學(xué)的指標(biāo)項(xiàng)特征,仍然是同樣拒絕體用論的思維模式。

結(jié)論

理學(xué)與反理學(xué)兩股儒學(xué)思潮,在各自的時(shí)空當(dāng)中,都真誠(chéng)地認(rèn)為自身重現(xiàn)了原始儒家(真儒)的價(jià)值,然而,是否不如說(shuō),他們都是在自己的隨緣應(yīng)機(jī)中,開(kāi)顯并豐滿(mǎn)了儒學(xué)的意義光譜呢?意義可以異議。經(jīng)得起異議的意義才是真意義。

儒學(xué)的人間性格極強(qiáng),對(duì)于人倫安排與文化秩序有根源性的關(guān)懷,因此,傾向主體哲學(xué)的體用論和相偶論,與制度論儒學(xué)之間也不應(yīng)該是無(wú)法溝通的。毋寧說(shuō),在追求共同的意義之維的途路上,它們屬于不同的階段、而非不同的方向。“禮”(制度)的成立不可能脫離人與人之間的合理關(guān)系,感通相偶永遠(yuǎn)是必要的,是基礎(chǔ)更是完成:主體的本性乃是超出主體,而且需要與作為他者的主體面相與之配合,主體的性格才可完成。

所彰古學(xué)不同,自然源于所見(jiàn)之道不同。然而如何認(rèn)定自身所見(jiàn)之道是局部還是全體呢?理學(xué)與反理學(xué)這場(chǎng)滔滔不絕的千年?duì)巿?zhí),大抵早在孟荀之辨,問(wèn)題已經(jīng)出現(xiàn):道德--筆者更愿意稱(chēng)為的意義,道德是要建立在道德情感-道德之氣-性天交界之處呢?還是要從仁-禮之間、盡倫盡制之間取得合法性?道德是要主體精之又精、深之又深,將“人”的成分稀釋到極點(diǎn)、與絕對(duì)睹面相對(duì)?還是要主體在語(yǔ)言、性別、歷史、制度的交界處批判被批判,來(lái)回折磨?鐘泰先生嘗以“實(shí)際效果論”來(lái)概括孟荀之間無(wú)以分正負(fù)高下的“善惡”性論:“于孟子而得性善,則君子有不敢以自諉者矣;于荀子而得性惡,則君子有不敢以自恃者也。天下之言,有相反而實(shí)相成者,若孟、荀之論性是也。”孟子持性善論,旨在強(qiáng)調(diào)人道德生活的先天合理性、從人內(nèi)心開(kāi)辟出價(jià)值之源,更重視個(gè)人精神;荀子持性惡論,同時(shí)又凸顯“知慮材性”,則同時(shí)強(qiáng)調(diào)了人之道德教化的先天可能性與后天必要性。

孟內(nèi)荀外的生活是否可能呢?“天道性命相通”與“人倫禮樂(lè)(制度)相通”是否有更好的結(jié)合方式?筆者相信有。例如不是從正統(tǒng)-異端、而是從圓滿(mǎn)-偏至的角度看待問(wèn)題。但后一種說(shuō)法顯然仍然難免要暗含了判教之意,難免仍然要與主體的構(gòu)成有相當(dāng)?shù)穆?lián)系:如人飲水,冷暖自知--人性是有限的?還是無(wú)限的?落腳居然仍然是“工夫論”的問(wèn)題。我們的立論仍然如此受制于我們的“經(jīng)驗(yàn)”,是否經(jīng)驗(yàn)過(guò)“超驗(yàn)”本身就是一種特殊的經(jīng)驗(yàn)。或者說(shuō),在恰切的時(shí)空,人性應(yīng)該選擇有限的表現(xiàn),還是沖向無(wú)限的挑戰(zhàn)。無(wú)限的人性論僅僅是種理論設(shè)計(jì)嗎?面對(duì)往古來(lái)今遍布各大教門(mén)與學(xué)門(mén)的密如胡麻的證道經(jīng)驗(yàn),我們很難、也沒(méi)有資格如此定論。雖然無(wú)限性的知識(shí)該如何敞開(kāi),包括時(shí)節(jié)因緣的具體限定,確實(shí)是需要審慎斟酌的。

最后要說(shuō)的是,楊儒賓教授不僅思想史的功力深厚穩(wěn)健,因其才情富贍、娓娓能書(shū),故在問(wèn)題意識(shí)明確、結(jié)構(gòu)體大思精之外,其書(shū)行文典雅溫厚而又妙趣橫生,可以令筆者這種理工科出身缺乏古典學(xué)訓(xùn)練的讀者進(jìn)入哲人之境都并不覺(jué)得辛苦,反而興味盎然,精神操練可以如此愉悅,實(shí)在是人生很大的福報(bào)。原來(lái)學(xué)術(shù)史的寫(xiě)作也可以如此生動(dòng)、平實(shí)、圓融。只是筆者的古學(xué)修養(yǎng)實(shí)在有限,故這篇書(shū)評(píng)雖然幾經(jīng)努力,卻很難說(shuō)充分表現(xiàn)出了楊教授之學(xué)萬(wàn)一,無(wú)論理解還是表達(dá),均遠(yuǎn)不能如原著的周全、縝密、恰切。

作者:秦燕春,始修醫(yī)學(xué),后治文史,北京大學(xué)中文系博士,現(xiàn)任中國(guó)藝術(shù)研究院中國(guó)文化研究所研究員。主要研究領(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)近古的思想史與文化史。著有《詩(shī)教與情教:新文化運(yùn)動(dòng)別裁》、《思復(fù)堂遺詩(shī)》箋注本、《清末民初的晚明想象》、《袁氏左右》、《青瓷紅釉》、《問(wèn)茶》、《歷史的重要》等。