為,在亞氏心目中,“一邦公民人數(shù)不能超過(guò)萬(wàn)人”“等于一近代國(guó)家一個(gè)小城市或一鄉(xiāng)鎮(zhèn)的境界和人口”①。這種把“分”發(fā)展到極致的傳統(tǒng),在羅馬帝國(guó)崩潰后的西歐再次出現(xiàn)過(guò)②。金觀濤、劉青峰曾用“馬鈴薯”與“混凝土”之別來(lái)分別形容西方和中國(guó)古代社會(huì)結(jié)構(gòu)之別③。然而,這種希臘式的分而不合傳統(tǒng),在中國(guó)文化中似乎走不通。春秋戰(zhàn)國(guó)就是與希臘類(lèi)似的分而不合,但由于長(zhǎng)期戰(zhàn)亂,人心思定,最終走上了合的道路。

既然中國(guó)文化不適合于走希臘式分而不合的道路,又不適合于秦朝式合而不分的道路,那么它是如何擺脫分與合的張力的呢?如果說(shuō),在現(xiàn)實(shí)中,中國(guó)歷史上的多數(shù)王朝走的是一條寓分于合的中道的話;那么可以說(shuō),在理論上,儒家的王道學(xué)說(shuō)提供的就是試圖提供徹底解決分-合矛盾的方案。我們都知道,儒家堅(jiān)決反對(duì)無(wú)止境的分。孔子的《春秋》講尊王、正名分,后世的“三綱”提倡“君為臣綱”、事君以忠,講的皆是此理。孔子說(shuō):“天下有道,則禮樂(lè)征伐自天子出;天下無(wú)道,則禮樂(lè)征伐自諸侯出。”(《論語(yǔ)·季氏》)“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”(《論語(yǔ)·八佾》)尊王是《春秋》核心宗旨之一。可以說(shuō),儒家治道一方面旗幟鮮明地反對(duì)分裂,整個(gè)儒家的《春秋學(xué)》講的正是此道;另一方面認(rèn)為可用王道來(lái)克服分裂的危機(jī),前面所講的文明原理以及德治原則、賢能原則、禮法原則、風(fēng)化原則、民本原則、義利原則等,反映的正是這種思想。

為什么儒家治道的統(tǒng)合主義長(zhǎng)期在中國(guó)歷史上受歡迎,甚至可以說(shuō)長(zhǎng)盛不衰呢?我認(rèn)為統(tǒng)合主義受歡迎的真正根源,是中國(guó)文化的此岸取向和關(guān)系本位。此岸取向?qū)е氯藗儗?duì)世界不安寧的擔(dān)心超乎一切,關(guān)系本位導(dǎo)致對(duì)關(guān)系不和諧的憂慮超乎一切。近年來(lái)大陸學(xué)界“和合論”“和合哲學(xué)”等多個(gè)類(lèi)似學(xué)說(shuō)的提出,反映了一批當(dāng)代中國(guó)學(xué)者自覺(jué)吸取傳統(tǒng)資源重建現(xiàn)代中國(guó)政治合法性基礎(chǔ)的努力,也許可看作古代治道傳統(tǒng)的現(xiàn)代回聲。

3.心理主義

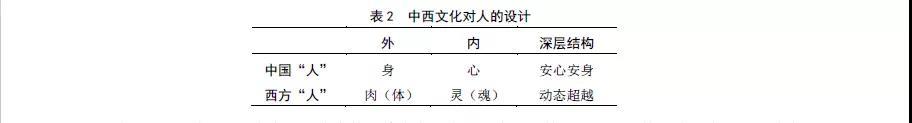

美籍華裔學(xué)者孫隆基先生站在文化心理學(xué)的角度試圖說(shuō)明,中國(guó)文化對(duì)于人的設(shè)計(jì)與西方文化迥然不同,即中國(guó)文化把人設(shè)計(jì)成身-心的聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu),而西方文化是把人設(shè)計(jì)成靈(魂)-肉(體)的分裂結(jié)構(gòu)。我試以表2示之:

從表2可以看出,心在中國(guó)文化中的獨(dú)特含義。表面上中國(guó)人的心與西方人的靈魂對(duì)應(yīng),但靈魂在希臘以來(lái)西方文化中是不死的,可以脫離肉體以及整個(gè)世俗世界存在。然而,中國(guó)人的心絕對(duì)不是什么不死的靈魂,更可能脫離肉體和世俗世界獨(dú)存。中國(guó)人的心的另一最大特點(diǎn)是無(wú)法在西方語(yǔ)言及人類(lèi)多數(shù)語(yǔ)言中翻譯,因?yàn)樗抢硇院透行圆环值模谟⑽某32坏貌蛔g為 heart-mind。即:在許多語(yǔ)言中分別代表大腦和心臟的兩種功能,統(tǒng)一在漢語(yǔ)中的心這個(gè)詞匯上。也就是說(shuō),在中國(guó)人看來(lái),一方面,心是感性的,外部世界的感應(yīng)直接導(dǎo)致內(nèi)心的感受(feeling, emotions)。心與外界的密切感應(yīng),導(dǎo)致中國(guó)人把安心當(dāng)作生命存在的理想方式,中國(guó)人的一切幸福似乎依賴(lài)于或體現(xiàn)為心滿意足、心安理得、心神安逸。但是另一方面,心又是理性的,古人云“心之官則思”(《孟子·告子上》);有心還是無(wú)心、用心還是不用心,是衡量一個(gè)人是否負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵。

①亞里士多德《政治學(xué)》(吳壽彭譯,商務(wù)印書(shū)館1965年版,第356頁(yè)“腳注”)。關(guān)于古代希臘城邦世界的“多中心”特點(diǎn),參顧準(zhǔn)《希臘城邦制度--讀希臘史筆記》(中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社1982年版,第3-7頁(yè))。

②蕭功秦比較中西方文明歷史的差異,認(rèn)為歐洲文明的演化方式具有“小規(guī)模、多元性與競(jìng)爭(zhēng)性”特點(diǎn),是“由于歐洲地理的多樣性,有利于形成具有獨(dú)立的小國(guó)家或小共同體”;而中國(guó)的地理環(huán)境及農(nóng)耕文明,造就了中國(guó)文明的“大一統(tǒng)”趨勢(shì)。“秦漢大一統(tǒng)是同質(zhì)共同體互動(dòng)的必然趨勢(shì),另一方面,大一統(tǒng)專(zhuān)政帝國(guó)反過(guò)來(lái)又運(yùn)用國(guó)家高度的權(quán)威進(jìn)一步采取同化政策”。他認(rèn)為中國(guó)文化從同質(zhì)個(gè)體凝聚成一個(gè)整體,主要靠的是“分”的方式。“分”指各得其分、定分止?fàn)帲摹岸Y”的角度把它制度化,從而“有效地避免無(wú)休止地對(duì)稀缺資源如財(cái)富、名譽(yù)、地位、權(quán)力的爭(zhēng)奪,整個(gè)秩序的平衡也就得以保證”。相比之下,日本社會(huì)宏觀結(jié)構(gòu)具有與歐洲類(lèi)似的“小規(guī)模、多元性、分散性的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)”,這是日本比中國(guó)更能適應(yīng)西方挑戰(zhàn),成功現(xiàn)代化的原因。參蕭功秦《從千百史看百年史--從中西文明路徑比較看當(dāng)代中國(guó)轉(zhuǎn)型的意義》(《社會(huì)科學(xué)論壇》2007年第1期第5-31頁(yè))。

③西方古代社會(huì)小國(guó)林立,缺乏足夠通訊聯(lián)系,彼此分散而不相屬,類(lèi)似于一袋馬鈴薯;中國(guó)古代社會(huì)則政治、經(jīng)濟(jì)、文化各子系統(tǒng)相互交融,呈“一體化”面貌,故形成穩(wěn)定的大一統(tǒng)格局,類(lèi)似于一堆混凝土。參金觀濤、劉青峰《興盛與危機(jī)--論中國(guó)社會(huì)超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)》(增訂本,香港中文大學(xué)出版社1992年版,第21-22頁(yè))。

心既是被動(dòng)感受又是理性主宰,既有道德意志又有幸福追求的兩面性,意味著它是生命中最強(qiáng)大、最重要的力量(朱子“心統(tǒng)性情”說(shuō)也體現(xiàn)了這一點(diǎn)),因此對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō),可以說(shuō)中國(guó)人因心而活著,西方人則因靈魂而活著。也因此,掌握了一個(gè)人的心,就是掌握了這個(gè)人。換言之,掌握一個(gè)人的最佳方式是令其交心,使其用心,拿出真心;而一個(gè)統(tǒng)治的成功與否,并不完全取決于今人所謂政績(jī)、程序合理等因素,而主要體現(xiàn)為“得民心”。我曾論證這說(shuō)明了中國(guó)政治的合法性,未必如西方政治那樣,可以政績(jī)合法性、程序合法性以及意識(shí)形態(tài)合法性為主①,而以民心合法性為主。從治道來(lái)講,最成功的政治從來(lái)都是讓人心悅誠(chéng)服,即所謂“天下之民歸心”(《論語(yǔ)·堯曰》)。孟子則曰:“天下不心服而王者,未之有也。”(《孟子·離婁下》)前面我們所說(shuō)的王道政治(文明原理),其所謂文明與野蠻區(qū)別的標(biāo)準(zhǔn)之一,就是天下心服、四海歸心。孟子之所以說(shuō)“善政得民財(cái),善教得民心”(《孟子·盡心上》),正是基于對(duì)中國(guó)文化中“心的邏輯”的領(lǐng)悟。

最后,由于心既有感性又有理性,自古以來(lái)中國(guó)政治都以感動(dòng)人心來(lái)建立其統(tǒng)治基礎(chǔ)。心的感性特征使人易受感動(dòng),心的理性特征使人能作出行動(dòng)。《易·咸·彖》曰:

圣人感人心而天下和平。觀其所感,而天地萬(wàn)物之情可見(jiàn)矣!

圣人之治的最大成效之一在于能感動(dòng)人心,“天地萬(wàn)物之情”均是衡量所感成效的依據(jù)。這段強(qiáng)調(diào)圣人、圣王對(duì)天下人感召,要能感動(dòng)千千萬(wàn)萬(wàn)人的心。儒家強(qiáng)調(diào),一旦這種感動(dòng)成功,就能立即轉(zhuǎn)化為無(wú)比強(qiáng)大的社會(huì)力量和不可估量的道德資源,成為衡量政治治理成敗的關(guān)鍵標(biāo)志,出現(xiàn)人人“可使制梃以撻秦楚之堅(jiān)甲利兵”(《孟子·梁惠王上》)的奇跡。《論語(yǔ)》亦屢言為政者“恭己正南面”“譬如北辰,居其所而眾星拱之”,《中庸》稱(chēng)“君子不動(dòng)而敬,不言而信”“不賞而民勸,不怒而民威于斧鉞”,亦反映中國(guó)人一旦心服,立即轉(zhuǎn)化成無(wú)窮無(wú)盡的政治合法性力量。

另一方面,中國(guó)文化的關(guān)系本位還導(dǎo)致人心與人心相互感應(yīng),而產(chǎn)生強(qiáng)大的“風(fēng)動(dòng)”效應(yīng),出現(xiàn)天下人聞風(fēng)而動(dòng)、風(fēng)起云涌地追隨的場(chǎng)面,即我們今天常講的萬(wàn)眾一心、眾志成城、同心同德的理想社會(huì)。孔子說(shuō):“德之流行,速于置郵而傳命。”(《孟子·公孫丑上》)講的正是這種風(fēng)動(dòng)效應(yīng)。孟子也說(shuō):

今王發(fā)政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商賈皆欲藏于王之市,行旅皆

欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴訴于王。其若是,孰能御之?(《孟子·梁惠王上》)

孟子告訴齊宣王,讓天下臣服的方法很簡(jiǎn)單。只要你“發(fā)政施仁”,即可以讓天下人都來(lái)歸順。按照我們今天的正常思維,任何政治也不可能完美無(wú)缺,怎么可能做到“使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商賈皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴訴于王”呢?孟子憑什么如此信心滿滿呢?這和他在告訴梁惠王“地方百里,而可以王”(《孟子·梁惠王上》)的自信來(lái)源是一樣的,因?yàn)樗床斐隽酥袊?guó)文化中人心的邏輯,那就是“樂(lè)民之樂(lè)者,民亦樂(lè)其樂(lè);憂民之憂者,民亦憂其憂”(《孟子·梁惠王上》),只要統(tǒng)治者能“舉斯心加諸彼”(《孟子·梁惠王上》),則人民雖無(wú)“恒心”,但其心亦很容易被感動(dòng),結(jié)果就是人民對(duì)你歸心。文王之所以能“一怒而安天下之民”(《孟子·梁惠王下》),其真正秘密也在于此。

①趙鼎新總結(jié)三種合法性,即意識(shí)形態(tài)合法性、績(jī)效合法性和程序合法性。參趙鼎新《當(dāng)今中國(guó)會(huì)不會(huì)發(fā)生革命?》(《二十一世紀(jì)》2012年12月號(hào),第4-16頁(yè));趙鼎新《“天命觀”及政績(jī)合法性在古代和當(dāng)代中國(guó)的體現(xiàn)》(《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》2012年第1期,第116-121,164頁(yè))。

現(xiàn)在我們可以理解,為什么儒家那么重視風(fēng)化,其原因之一當(dāng)然也與人心之感應(yīng)作用大有關(guān)。好的治理要善于運(yùn)用中國(guó)文化中上述心的邏輯,運(yùn)用得好,立即創(chuàng)造出神奇的效應(yīng)。東漢學(xué)者荀悅在論治道時(shí),提出“惟察九風(fēng)以定國(guó)常”,主張國(guó)君要“原心”以“綏民中”(《申鑒·政體》),他并提出“治世之臣所貴乎順者三,一曰心順,二曰職順,三曰道順”,以“心順”為首。王符《潛夫論·本政》則進(jìn)一步提出“天以民為心,民安樂(lè)則天心順,民愁苦則天心逆”的觀點(diǎn)。這些說(shuō)明他們深知唯有以君心感民心,創(chuàng)造良好的風(fēng)氣,才能實(shí)現(xiàn)大治。這與《論語(yǔ)·堯曰》“興滅國(guó),繼絕世,天下之民歸心焉”的思維邏輯是一樣的,區(qū)別只在于得民心的具體措施上。當(dāng)然,風(fēng)俗的政治意義有超越于具體文化的普遍價(jià)值,孟德斯鳩、托克維爾等西方政治理論家也重視風(fēng)俗的作用,區(qū)別在于他們并沒(méi)有將理想政治狀況的基礎(chǔ)建立在風(fēng)化上。

由上我們?cè)噲D說(shuō)明,儒家治道的心理主義特點(diǎn),認(rèn)為這要從中國(guó)文化的此岸取向、關(guān)系本位及與之相應(yīng)的身心觀有關(guān)。這里,我所謂“心理主義”之“理”作動(dòng)詞,故心理主義也可稱(chēng)理心主義。要說(shuō)明的是,我所用心理主義一詞切不可用英文psychologism或其他以psyche-為詞首的單詞來(lái)翻譯,因?yàn)橛⑽闹衟sychology主要研究人的非理性的情緒因素,與古漢語(yǔ)中的“心”具有強(qiáng)烈的理性思維和道德責(zé)任的含義大別。

六、小結(jié)

本文從預(yù)設(shè)、原理、原則、措施、特點(diǎn)等五個(gè)方面及其關(guān)系結(jié)構(gòu)出發(fā),總結(jié)了我所認(rèn)識(shí)到的儒家治道的范式。對(duì)于我所概括總結(jié)出來(lái)的原理和原則,任何人都可以根據(jù)我的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)質(zhì)疑和討論,我在這里強(qiáng)調(diào)的不是某種觀點(diǎn)或立場(chǎng),而是可不可以這樣來(lái)概括儒家治道,這樣來(lái)理解它?

在我看來(lái),儒家治道在千百年歷史上存在一種內(nèi)在的“范式”或“理想型”,它并不涵蓋所有人、所有觀點(diǎn),而只是一種“范式”。它像一塊模板,雖非各家共守,卻激活了后世千百年的治道追求;它是一種范式,雖經(jīng)歲月沖洗,仍昭示出某種共同的背景預(yù)設(shè);它是一套理想,雖常隱而不宣,竟成為各種治道的活力之源。在我看來(lái),這套治道范式對(duì)古人的支配帶有無(wú).意.識(shí).的特點(diǎn)。

另一個(gè)值得深入分析、也是我計(jì)劃下一步要做的工作是,如何從文化習(xí)性的角度來(lái)解釋中國(guó)文化中盛行的治道原則,包括前面所講的七原則。我相信,中國(guó)文化中盛行的治道原則及治道原理,甚至從總體上講中國(guó)文化中盛行治道這一現(xiàn)象(今天中國(guó)學(xué)界依然如此),均與中國(guó)文化的三個(gè)預(yù)設(shè)--此岸取向、關(guān)系本位和團(tuán)體主義有關(guān)。

我們能從本文總結(jié)的儒家治道原理和原則引申出對(duì)當(dāng)代治理有意義的啟發(fā)嗎?啟發(fā)總是有的,但如果認(rèn)為這里面包含徹底解決當(dāng)代國(guó)家治道問(wèn)題的方案,也許是奢望了。不過(guò),我相信,儒家的這套治道原理及其精神,包括德治、賢能、禮法、風(fēng)化之類(lèi),一定會(huì)深深印在當(dāng)代及未來(lái)中國(guó)治理的政治實(shí)踐中,而儒家治道的最高原理,即至少其中的文明原理和大同原理,至今仍然為中國(guó)人深信不疑。我曾探討儒家孝治思想與當(dāng)代社會(huì)建設(shè)的一致性,不過(guò)孝治屬于儒家治道的人倫原則,而當(dāng)代社會(huì)市民社會(huì)的自治并不完全是人倫關(guān)系問(wèn)題。但是如果回溯到文明原理,即以道義治天下,則可以說(shuō),當(dāng)然社會(huì)空間的自治與理性化是合乎儒家的道義原理的。

總之,我希望自己提出的儒家治道體系代表儒家思想傳統(tǒng)中最有活力的思想原型(或稱(chēng)理想型),對(duì)于今天理解歷代儒家治道及其演變有所幫助。